【知られざるサックス】

なぜサックスは木管楽器なのか

サックスって、金属製なのに木管楽器ってホント?

そう思った方も多いのではないでしょうか?

実は、楽器の分類は材質ではなく、音を出す仕組みで決まるんです。

今回は、サックスが木管楽器と呼ばれる理由や、楽器の構造、奏法の基礎知識について解説します。

この記事を読めば、サックスが木管楽器である理由が理解でき、さらに演奏を始めるための第一歩を踏み出せるはずです。

なぜサックスは木管楽器なの?

サックスは、金属製であるにもかかわらず、木管楽器に分類されます。

サクソフォン属に属し、主に真鍮で作られていますが、「木管楽器」に分類される理由は、音を出すためにリード(薄い木片)を使うためです。

唇の振動によって音を出す管楽器

(例) トランペット、ホルン、トロンボーン、チューバなど

唇の振動によらない方法で発音する

(例) サックス、クラリネット、フルート、オーボエなど

木管楽器に分類される理由:

金管楽器は全て唇の振動で音を出します。(「リップリード」とも呼びます。)

この唇を震わせて音を出す構造ではない管楽器は、全て木管楽器に分類されるのです。

木管楽器には、シングルリード(サックス・クラリネットなど)、ダブルリード(オーボエ・ファゴットなど)、エアリード(フルートなど)のように様々な種類があります。

サックスはシングルリード楽器で、クラリネットのようにマウスピースにリードを取り付けて吹奏します。このリードが振動し、音が生成されます。

サックスは、リードと呼ばれる薄い植物素材をマウスピースに取り付け、息を吹き込むことでリードを振動させて音を出すため、木管楽器に分類されるんですね。

サックスの発明者って誰?

サックスという楽器を発明したのは、ベルギーの楽器製作者、アドルフ・サックスです。

アドルフ・サックスは、1814年にベルギーのディナンという街に生まれました。

父親が楽器製作者だったため、アドルフも幼い頃から楽器製作に携わり、15歳のころにはフルートとクラリネットをコンペティションに出展し、入賞するほどの才能を発揮していたそうです。

すごいですね!

1841年にパリに移住したアドルフ・サックスは、当初は金管楽器の開発を行っていましたが、その後、本格的にサックスの開発に取り組み、1846年に特許を取得しました。

サックスは金管楽器と木管楽器の中間の立場となるように開発された、と言われています。

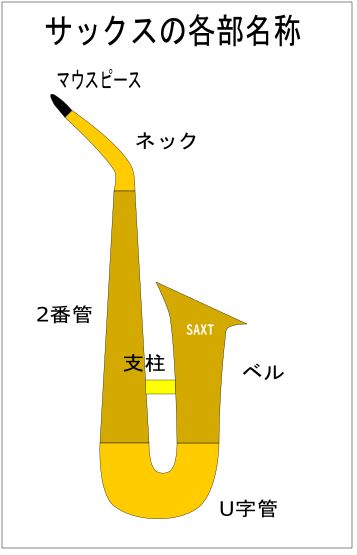

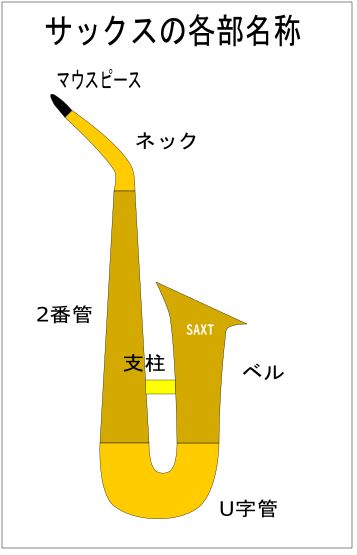

サックスの構造を見てみよう

サックスは、管体、マウスピース、ネック、ベルなどから構成されています。

音を変えるためのキイがたくさん配置されています。

キイの多さも金管楽器にはない、木管楽器の特徴です。

木管楽器は基本的にキイで音を変えますが、金管楽器はキイと唇で音程を変えます。

リードを装着する部分です。

このマウスピースとリードで音を出すのが、シングルリード楽器の特徴です。

マウスピースと管体をつなぐ部分です。

マウスピースの接続部は、コルクが巻かれています。

音が出てくる部分です。

サックスはU字管が一般的なので、ベルは上を向いています。

よりサックスらしい音がする楽器を手に入れてみませんか?

サックスの特徴は木管楽器のような繊細さと金管楽器のような力強さを兼ね備えている点にあると思います。

この特徴は上位ランクの楽器になるほど顕著にあらわれます。

「服部管楽器」では、サックスの高価買取を実施しているうえに、中古楽器も豊富に取り揃えているので、安価で楽器のランクアップを行うことができる環境となっています。

「服部管楽器」ではサックスを専門にしているスタッフが、あなたの楽器選びを1から丁寧にサポートします。

見積だけでも可能ですので、下のボタンから、ぜひお気軽にお問合せくださいね♪

サックスを吹くための基礎知識

サックスを演奏するには、いくつかの基礎知識が必要です。

アンブシュアとは、マウスピースをくわえた時の口の形、または口の周りの筋肉の使い方を指します。

アンブシュアによって音色や音程が変わるので、これをしっかりコントロールすることが大切です。

マウスピースは、上の歯に軽く当て、下の歯の上にかぶせるように下唇を置き、口の周りの筋肉で締め付けます。

クラリネットも同様にアンブシュアを作ります。シングルリード楽器のアンブシュアの特徴です。

マウスピースに歯型がついてしまうのは仕方がありませんが、あまりにも強く噛む傾向にある場合は、アンブシュアの改善が必要です。

鏡を見ながら、唇の筋肉を意識して、様々な形を作ってみましょう。

最初は、唇を軽く閉じて、マウスピースを軽くくわえる練習から始めます。

その後、息を吹き込みながら、唇の形を調整して、音を出してみましょう。

アンブシュアについてはこちらの記事で詳しく解説しています。ぜひ読んでみてください。

サックスを演奏するには、腹式呼吸を意識することが重要です。

横隔膜が下がっていることを意識して、深く息を吸い込みます。

この際にお腹は自然と膨らみます。

横隔膜が一気に上がってこないように、お腹で我慢しながら息を吐き出します。

メトロノームをテンポ60くらいに合わせて、息を吸って吐く練習をしましょう。

息を沢山吸って、その後8~16拍ほどの間で一定のスピードで息を吐きましょう。

吐き出す時は一気に吹き出さないように、全ての息を吐き切ることを意識します。

サックスを演奏する時は、ストラップで楽器を支えます。

右手親指で楽器を支えるのはNGです。全ての重さをストラップで支えるようにしてください。

そしてストラップの長さを調整して、マウスピースが口元に来るようにします。

首を曲げて、マウスピースをくわえに行ってはいけません。

身体のどこかに痛みなどを感じない限り、無理のない姿勢で演奏しましょう。

ストラップの位置を調整することで、負担を軽減できます。

サックスのストラップは種類が多く、どれを選べばよいか分からない、という方に向けて、ストラップの比較記事を作りました。ぜひ参考にしてみてください。

サックスのリードについて

サックスは、リードという薄い植物素材をマウスピースに取り付けて音を出す楽器です。これはシングルリード楽器の特徴です。

リードは、息を吹き込むことで振動し、音を作り出す重要な役割を担っています。

リードは、ケーンと呼ばれる葦の植物から作られているものが主ですが、プラスチック製のリードも存在します。

厚さによって番手が決まっていて、それぞれ音色や吹奏感が異なります。

初心者は2.5~3程度の厚さを選択するのが良いです。

リードは同じ型番であっても個体差があります。

自分に合ったリードを見つけるには、試奏して、音色や吹奏感を確かめるのが良いでしょう。

リードに関してはたくさんの記事で特集をしています。気になるものがあったらぜひ読んでみてください。

>サックスのおすすめプラスチックリードと使用上の注意点、メリット・デメリット

サックスの音色と魅力

サックスは、明るく力強い音色で、ジャズ、ポップス、クラシックなど、様々なジャンルの音楽で活躍する楽器です。

深く、力強い音色を持つため、ソロ演奏でも存在感を発揮できます。

息の強弱や指使いによって、様々な表情を表現できます。

ソロ演奏はもちろん、バンドやオーケストラなど、様々な演奏形態で活躍できます。

サックスの奏法を深めよう

サックスの奏法には、いくつかのポイントがあります。

- フィンガリング: サックスの指使いは、リコーダーとほぼ同じです。

練習を重ねることで、スムーズに指を動かせます。 - タンギング: タンギングとは、舌を使って音を切ったり繋げたりする奏法です。

正確なタンギングは、音楽表現に欠かせません。 - アーティキュレーション: アーティキュレーションとは、音の繋がり方や切れ方を表現する奏法です。

様々なアーティキュレーションを練習することで、表現の幅を広げられます。

サックスの選び方

サックスを選ぶ際は、以下の点に注意しましょう。

サックスは、木管楽器ですが金属製です。

ラッカー仕上げが多いですが、金メッキや銀メッキなどの仕様も存在します。

サックスには様々なメーカーがあります。自分の好みの音色が出る楽器を選びましょう。

予算に合わせて、適切な価格の楽器を選びましょう。