コントラバスに初めて触れる際、その大きさに戸惑いを感じる方は少なくありません。

どのように構えれば良いのか、弓の持ち方は正しいのか、効果的な練習方法とは何か…そんな初心者ならではの不安や疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。

コントラバスは弦楽器の中でも特に大きく、扱いが難しく感じる楽器ですが、基本をしっかりと学べば、誰でも美しい音色を奏でることができます。

本記事では音楽教室GIFT MUSIC SCHOOLが、コントラバスの正しい構え方から基礎練習の方法まで詳しく解説します。また、初心者でも演奏しやすいおすすめの課題曲についてもご紹介します。

コントラバスの基本的な弾き方を身につけて、美しい音色を楽しみましょう!

- コントラバスの基本的な弾き方

- コントラバスの基礎練習方法

- コントラバス初心者におすすめの課題曲

コントラバスを上達したいなら

GIFT MUSI SHOOLへ

コントラバスの特徴

コントラバスはオーケストラで最大の弦楽器であり、その圧倒的な存在感と豊かな低音域が特徴です。

全長は約1.8メートルに達し、オーケストラ内で最も低い音域を担当します。コントラバスの深く太い音色は、曲全体に安定感を与え、聴き手に心地よい振動が伝わります。

オーケストラ内では建物の土台のように演奏全体を支える重要な役割を担います。コントラバスの低音が響くことで、曲の雰囲気の変化や音楽の流れの変わり目が聴衆にも自然と伝わる点が魅力です。

また、リズムセクションの一部として、曲のテンポや拍子感を強調し、演奏全体にまとまりを与えます。

コントラバス奏者は常に需要が高く、オーケストラやコンサートバンドのほか、ジャズ、ロック、民族音楽など多様なジャンルで活躍が可能です。

特に近年は、ソロ楽器としての可能性も広がり、クラシック以外の分野でも重要な位置を占めるようになっています。

コントラバスの基本的な弾き方

コントラバスを演奏するならば、3つの基本的な弾き方を意識して練習に取り組みましょう。

- 引く前にエンドピンの高さを調整する

- コントラバスの構え方

- コントラバスの弓の持ち方

具体的に解説します。

引く前にエンドピンの高さを調整する

コントラバスを演奏する上で、エンドピンの高さは非常に重要です。

コントラバスを構えた際に、指板の切れ目付近に弓がくるよう、エンドピンの高さを調整しましょう。さらに、左手の親指が首の付け根に位置し、弓が弦と平行に接触する状態がベストです。

一方、演奏者の体型や指の長さによっては微調整が必要です。微調整の際には、肘の角度を確認しながら1〜2cm単位で調整していきます。

弓の動きにくさや楽器の不安定さ、音色のムラが生じた場合はエンドピンの高さに問題があるサインです。該当する場合は高さの見直しを行いましょう。

自身の体にあっていない高さで演奏すると、肩や首の緊張、手首の極端な曲がり、腰痛などの症状として現れるため注意が必要です。

コントラバスの構え方

コントラバスの基本的な構え方は、楽器と体の接触ポイントが重要です。接触ポイントは大きく2つあります。

まず1つ目の接触ポイントは腰骨の横にある自然なくぼみです。

くぼみ部分に楽器のエッジを軽く当て、体重と楽器のバランスを取ります。力を入れすぎず、楽器が自然に体に寄り添うようにします。

2つ目の接触ポイントは太ももの下部です。楽器の裏面が太ももの内側に優しく接することで、楽器が回転するのを防ぎ安定性を高めます。

上記2点を意識し、両手を離しても楽器が3秒程度安定して立つ状態が理想です。

基本姿勢が確立できていないと、演奏中の楽器の揺れや不安定さにより音程の正確さが損なわれます。また、楽器を支えるために余分な力が入り、左手の運指の自由度が制限されます。

演奏初期の段階で正しい構え方を定着させることが上達の鍵です。

鏡を使って自己チェックを行うなど、自身の姿勢を定期的に確認するようにしましょう。

コントラバスの弓の持ち方

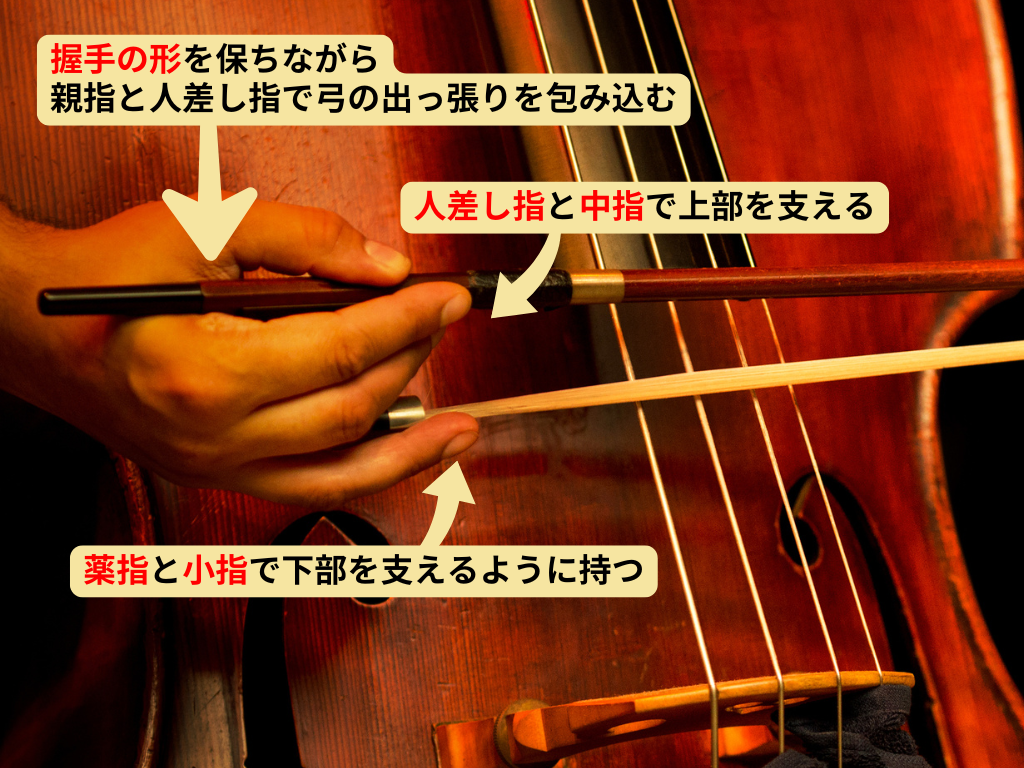

コントラバスの弓は、まず握手をするようなイメージで構えます。握手の形を保ちながら、親指と人差し指で弓の出っ張りを包み込みます。

続いて、人差し指と中指で上部を支え、薬指と小指で下部を支えるように持ちます。肩を支点として腕全体で動かすイメージを持つと、安定した運弓が可能です。

正しい弓の持ち方ができていないと、音量や音質の安定したコントロールが難しく、手首や腕の過度な負担により、痛みを引き起こす可能性があります。また、複雑な弓のテクニックが困難となり、表現の幅が狭まるなど技術向上にも支障をきたします。

コントラバスの基礎練習

コントラバス演奏の上達には、基礎練習が不可欠です。主に以下の3つを基礎練習として行いましょう。

- ロングトーン

- 移弦

- スケール

具体的な練習内容を解説します。

ロングトーン

ロングトーンは安定した音を出すための基礎となる練習方法です。本練習では一定の音を途切れることなく持続的に鳴らすことを目指します。

特に手首の使い方が重要で、不自然に返す癖がつくと意図しないアクセントや音の途切れにつながります。均一で豊かな音色を維持するためには、腕全体を使ってまっすぐに弓を運ぶことが重要です。

ロングトーン練習を繰り返すと、演奏全体の安定します。また、さまざまな弓の速さや圧力を試すことで、表現力の幅を広げることにもつながるため、毎日の練習メニューとして取り入れていきましょう。

移弦

移弦練習は異なる弦への移動をスムーズに行うための練習です。コントラバスでは曲中で頻繁に弦を移動するため、左手の運指だけでなく右手の弓使いへの意識も重要です。

まずは一音一音を明確に鳴らす練習から始め、徐々に音と音のつながりを意識しましょう。弦を移動する際に音が途切れないよう、右手の弓の角度や速度、圧力の変化を細かく調整する感覚を養うことが必要です。

継続的な移弦練習により、複雑なフレーズでもなめらかに演奏できるようになります。初心者のうちから左右の手のバランスを意識した練習が上達につながります。

スケール

スケール練習は、音階を通して基本的な運指法と弓使いを習得する練習方法です。初心者にとって連続的な音の変化は難しい課題ですが、スケール練習で音程感覚と指の独立性を高められます。

特定の調の音階を上下に演奏すると、コントラバス特有のポジション移動にも対応できるようになります。また、全長スケールも取り入れることで、楽器の全音域を使いこなす技術が身につきます。

基本的な長調から始め、徐々に短調や様々なパターンへと発展させ、音の繋がりや指の動きを意識しましょう。

日々のウォーミングアップとしても効果的な練習であり、調性感覚や移弦技術の向上にもつながります。

コントラバス初心者におすすめの課題曲

コントラバスの基本的な弾き方や基礎練習を習得してきたら、実際の楽曲演奏に挑戦してみましょう。

初心者が取り組む楽曲は、シンプルなメロディーラインで、基本的な運弓法が学べるものがおすすめです。また、ゆっくりとしたテンポで音のつながりを意識できる曲が理想的です。

特に最初の楽曲では、左手のポジション移動が少なく、音程を取りやすい曲がおすすめです。

以下の表では、初心者の方におすすめの課題曲と、それぞれの曲で意識すべきポイントをまとめています。

| 曲名 | 難易度 | おすすめポイント | 意識すべきポイント |

|---|---|---|---|

| きらきら星 | ・メロディーラインがシンプル ・基本ポジションでほぼ演奏可能 ・リズムパターンが単純 | ・弓の使用量を均等に保つ ・音の長さを揃える ・クリアな音色を維持する | |

| アメージング・グレイス | ・ゆったりとしたテンポで練習可能 ・長い音符が多く、音色を意識できる ・表現力を高める良い教材 | ・ビブラートの導入練習に適している ・フレーズの繋がりを意識する ・音量のコントロールを練習 | |

| グリーンスリーブス | ・親しみやすいメロディー ・基本的な左手のポジション移動を含む ・3拍子のリズム感を養える | ・拍子感を維持する ・ポジション移動をスムーズに行う ・メロディーの流れを意識する | |

| ロング・ロング・アゴー | ・音域が広く、様々なポジションを経験できる ・シンプルながらも表現力が必要 ・短調と長調の対比を学べる | ・音色の変化をつける ・左手のシフトを正確に ・ダイナミックな変化を表現する | |

| バッハ:ミニュエト ト長調 | ・基本的なバロック音楽の様式を学べる ・アーティキュレーションの練習になる ・短いフレーズの繰り返しで練習しやすい | ・明確なアーティキュレーション ・フレーズの区切りを表現する ・バロック様式の軽やかさを意識する |

まとめ

コントラバスを上達させるためには以下の3つを意識して練習に取り組みましょう。

- 正しい構え方と高さ調整が重要

- 初心者は3つの基礎練習から挑戦

- シンプルで運弓法を学べる曲で練習

コントラバスの演奏技術を向上させるには、正しい基本姿勢と効果的な練習方法の習得が不可欠です。

エンドピンの高さ調整から始まり、構え方、弓の持ち方まで、1つひとつのステップを丁寧に習得すれば、確実な技術向上が見込めます。

「きちんとできているか不安」「より早く上達したい」という方は音楽教室にて指導を受けるのも良いでしょう。

GIFT MUSIC SCHOOLでは、経験豊富な講師陣が、初心者の方でも安心して学べる環境を整えています。基礎から丁寧に学びたい方は、ぜひ一度無料体験レッスンにお越しください。

コントラバスを上達したいなら

GIFT MUSI SHOOLへ