柔らかく、伸びやかな音色が特徴のトロンボーン。トロンボーンを練習していると、「スラーが難しい」「タンギングしないで音をつなぐ方法が分からない」など、つまずいてしまう場面が出てくるでしょう。

そこで本記事では、スラーの意味やレガートやタンギングとの違い、スラーが難しい理由について解説します。初心者向けの練習方法やよくある失敗と解決法についても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

- スラーとは

- スラーとレガートやタンギングとの違い

- トロンボーンでスラーが難しい理由

- 初心者向けスラー練習方法

- よくある失敗と解決法

スラーとは?タンギングとの違いを理解しよう

まずは、そもそも「スラー」とはどのような意味があるのかについて紹介します。紹介する内容は、以下の通りです。

- スラー記号の意味

- スラーとレガートの違い

- タンギングとの違い

それぞれ、詳しく解説します。

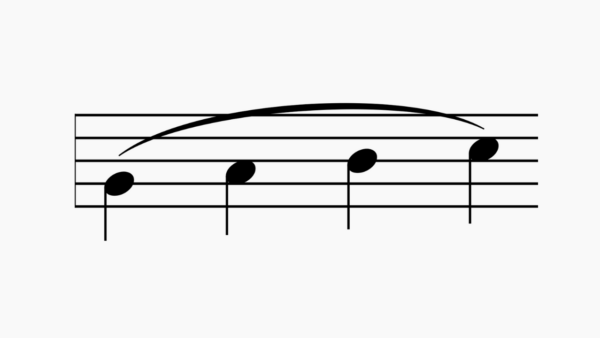

スラー記号の意味(楽譜での表記方法)

スラーとは、2つ以上の高さが異なる音をなめらかに演奏する指示のことです。トロンボーンのスラーはスライドを動かす必要があるため、他の管楽器と比べると難しいと言われています。スラーはさまざまな場面で使われますが、特にバラードのような曲を演奏するときに大きな効果を発揮します。

スラーとレガートの違い

スラーとレガートは、どちらも「なめらかに」演奏する指示のことです。それぞれの違いは、以下の表の通りです。

| 項目 | スラー | レガート |

|---|---|---|

| 表記方法 | 弧線で表す場合が多い | 文字(legato)で表す場合が多い |

| 意味 | なめらかに弾く「範囲」 | なめらかに弾くという「奏法」 |

上記以外にも、スラーには「フレーズの区切りをあらわす」という意味も含まれています。スラーの表記がある部分は、「ここまでが一区切りになるようにレガートで(なめらかに)弾く」という指示がされているということなのです。

タンギングとの違い(息を区切る/区切らないのポイント)

スラーは音と音をなめらかにつなげて演奏する奏法で、タンギングは舌を使って音の区切りを作る技術です。具体的な違いは、以下の表の通りです。

| 項目 | スラー | タンギング |

|---|---|---|

| 意味 | 音と音を切れ目なく、なめらかにつなげて演奏すること | 舌の動きで息の流れを区切り、音をはっきりと分けて演奏する技術 |

| 目的 | 音に表情をつけ、人が話すような表現をすること | 音の区切りを明確にし、クリアに発音すること |

スラーは、タンギングと組み合わせて演奏する場合がほとんどです。スラーで指示された最初の音のみをタンギングし、続く音は息のみで演奏します。

トロンボーンでスラーが難しい理由

ここからは、トロンボーンで「スラーが難しい」と感じる理由について紹介します。主な理由は、以下の3つです。

- ポジション移動による音の段差

- 息の流れが乱れやすい

- アンブシュアの安定不足

それぞれ、解決するための方法も詳しく紹介します。

ポジション移動による音の段差

ポジションを移動するときに音程がずれると、音の段差が生まれるため、「スラーが難しい」と感じる場合があります。トロンボーンで音程を作る際、スライドで管の長さを変化させなければいけません。常に正しいスライドの位置を把握して、微調整する技術が必要です。

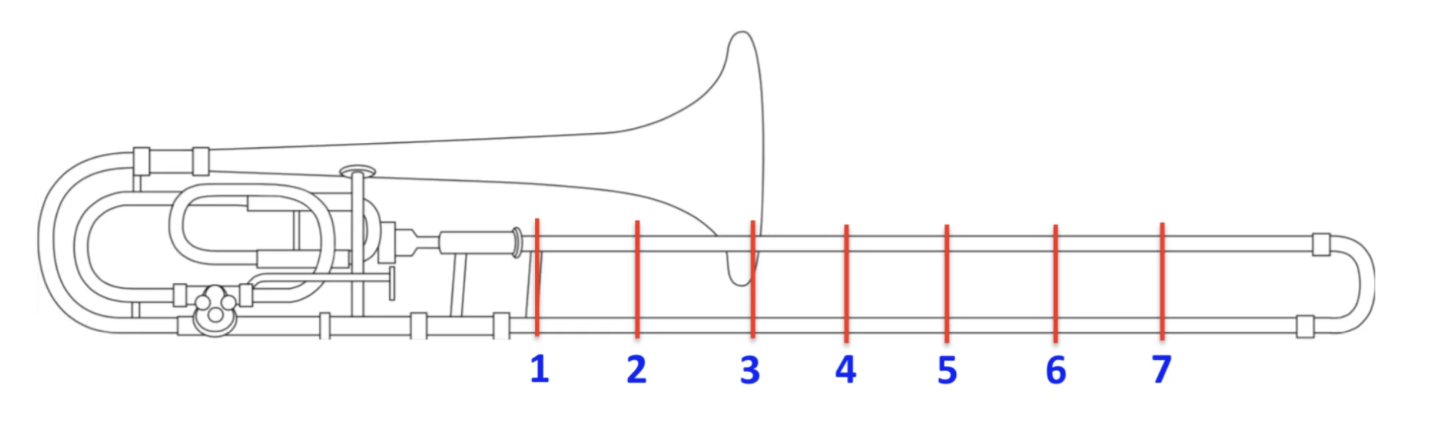

音の段差をなくすためには、音階練習を通して、各ポジションの正確な長さを感覚で覚えることが重要です。各ポジションの目安は、以下の画像と表の通りです。

| スライドポジション | 位置 |

|---|---|

| 第1ポジション | スライドを完全に入れずに、3mmくらい抜いておくと良い |

| 第2ポジション | 第1ポジションと第3ポジションの間 |

| 第3ポジション | スライドの支柱がベルの横あたり |

| 第4ポジション | スライドの外側の端が、ベルのきわ |

| 第5ポジション | 肘を真っ直ぐまで伸ばしたところスライドの位置ではなく、肘の感覚で掴むと良い |

| 第6ポジション | ストッキング(スライドの先端にある線)を越えないところ肘をピンと伸ばすようなイメージ |

| 第7ポジション | ストッキングを越えた先肘を限界まで伸ばすイメージ |

息の流れが乱れやすい

トロンボーンは、演奏していると息の流れが乱れてしまうことがあります。息が乱れてしまう原因は、息が十分に吸えていないことや、顎や喉に力が入りすぎていることなどが考えられます。

息が十分に吸えていないと、音を出すために唇を振動させなければなりません。その結果、音が揺れたり乱れたりします。トロンボーンを演奏する前に、息を深く吸う習慣をつけるように心がけましょう。

また、音を出すときに顎や喉に力が入りすぎていると、息の流れが妨げられて、音が乱れる場合があります。演奏中はできるだけリラックスすることを心がけ、息の流れを妨げないように注意しましょう。

アンブシュアの安定不足

トロンボーンを演奏する際、アンブシュアが不安定になる場合があります。アンブシュアが安定していないと、音色や音域のコントロールができなくなり、音が出にくくなったり、音が震えたりするなどの影響があります。

アンブシュアを安定させるコツは、以下の表の通りです。

| コツ | 説明 |

|---|---|

| 口をリラックスさせる | 口を横に引っ張りすぎないようにして、自然な状態でマウスピースに当てる |

| 肩の力を抜く | 深呼吸をして、肩の力を抜く練習を取り入れる |

| 息のスピードをコントロールする | 高い音を出すときは息を速く、低い音を出すときは息をゆっくり流す |

上記の内容を意識することで、唇の振動が安定し、音も安定しやすくなります。また、息がスムーズに流れるため、音が揺れたり乱れたりしづらくなるでしょう。

初心者向けスラー練習方法

初心者向けのスラー練習方法は、3つあります。

1つ目は、「録音機能やメトロノーム」を使った練習です。自分の演奏を録音して聞き返すことで、自分の音がどのように変化しているかを客観視できます。また、メトロノームを使って一定のリズムに合わせて演奏すると、息のコントロールの上達につながります。

2つ目は、「ロングトーンをスラーでつなげる」練習です。最初にロングトーンを吹き、同じ音色と太さを保つ練習をします。次に、息で音程を変えながらスライドを動かす、リップスラーの練習をしましょう。口を硬くせず、息の力のみで音域を移動させることを意識してください。

3つ目は、「半音階・音階でスラーを使う基礎練習」です。音程を移動する際には、スライドの動きと息の圧力を連動させ、音の切れ間がないように心がけましょう。

半音階を使った練習では、連続する音の音程差が小さいため、リップスラーのテクニックを使います。正確な音程を保ちながら滑らかに音を移行させることが重要です。

よくある失敗と解決法

最後に、トロンボーンのスラーでよくある失敗と解決法を紹介します。

1つ目は、「音が途切れてしまう」失敗です。音が途切れてしまうときは、息の量や方向が誤っている可能性があります。低い音は「トォー」、中くらいの音は「トゥー」、高い音は「ティー」という吹き方を心がけましょう。また、息をたくさん吹くというよりは、息のスピードを意識することも大切です。

2つ目は、「雑音(グリッサンド)が入ってしまう」例です。雑音が入る場合は、スライド操作を見直すことが重要です。スライドは力強く握りしめるのではなく、ある程度力を抜いて持ちましょう。肘の位置は固定して、手首の動きを使ってスライドを動かすことを意識して、演奏してみてください。

3つ目は、「高音でスラーがつながらない」パターンです。高音でスラーがつながらないときは、口角と息の圧を調整しましょう。口は軽く閉じて、上下の歯を3mmほど開け、口角を少し引いて微笑むような形を意識してください。高音を演奏するときは、「ティー」という吹き方を心がけることも重要です。

プロに直接見てもらうことで上達のスピードを上げよう

「2つ以上の高さが異なる音をなめらかに演奏する」という指示であるスラー。トロンボーンのスラーはスライドを動かす必要があるため、他の管楽器と比べると難しいと言われています。初心者がスラーを練習する場合は、録音機能やメトロノームを活用しましょう。また、ロングトーンをスラーでつなげる練習や、半音階・音階を使った基礎練習も有効です。

GIFT MUSIC SCHOOLでは、実際に活躍しているプロの音楽家が1on1でレッスンをします。プロが目の前でお手本を見せながら教えてくれるため、何ができていて何ができていないのかが具体的に分かります。また、どのように改善していけば良いかを言葉で説明するため、圧倒的に上達スピードが上がるでしょう。

GIFT MUSIC SCHOOLでは体験レッスンも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

トロンボーンの上達をしたいなら

GIFT MUSIC SCHOOLへ